在宅介護とは?サービスの種類や費用・メリット&デメリットなどを解説

「在宅介護って何?」

「在宅介護で受けられるサービスってある?」

など、在宅介護とは何かについて知りたい方のために、内容や利用できるサービスなどをまとめました。

メリットやデメリット、補助金などにも触れているため、ぜひ参考にしてください。

在宅介護って何?

まずは、在宅介護とは何かを解説します。

また、施設介護とはどういった違いがあるのでしょうか。

在宅介護とは?

在宅介護とは、要介護者の自宅で家族などが介護者となり、要介護者の生活介助などを行うことです。

要介護者は住み慣れた家で介護を受けられますが、家族の負担が大きくなることもあります。

在宅介護と施設介護の違い

| 在宅介護 | 施設介護 | |

| 介護場所・介護者 | 自宅にて家族等による介護 | 施設にてスタッフによる介護 |

| 特徴 | 介護の自由度が高く、経済的負担が少ないが、介護者の負担が大きい | プロによる適切な介護、家族の介護負担を軽減できるが、経済的負担が大きい |

在宅介護が自宅で家族等が介護するのに対し、施設介護は施設で施設スタッフに介護をしてもらう状態を指します。

自宅で家族が介護する在宅介護は、要介護者の個人的な希望を叶えやすく、自由度が高い介護が可能ですが、家族の介護負担が大きくなる傾向にあります。

一方、施設介護は老人ホームなどの施設でスタッフに介護してもらう方法です。

プロの適切な介護が受けられ、家族の介護負担が軽減されますが、経済的負担が大きくなるのが特徴です。

それぞれの特徴を把握した上で、どちらの介護を選択すべきか検討しましょう。

在宅介護のメリットデメリット

在宅介護を選択するには、メリットとデメリットを把握しておく必要があります。

具体的にどのようなメリット・デメリットがあるか見ていきましょう。

在学介護のメリット

- 慣れ親しんだ環境で生活が送れる

- 経済的負担が少ない

在宅介護のメリットは、介護される人にとって慣れ親しんだ環境で生活が送れることです。

住み慣れた自宅や地域での家族による介護は、要介護者の精神的安定につながります。

また、必要なサービスだけを選択できることから、経済的負担も少ないのが在宅介護のメリットです。

在宅介護のデメリット

- 家族等の介護者に負担がかかる

在宅介護のデメリットは、家族などの介護者に身体的、精神的、社会的負担がかかることです。

家族は介護のスキルや知識がない場合が多いため、介護にかかる負担は大きくなります。

なかには、深夜も対応しなければならないケースもあり、心身共に疲弊してしまう可能性もあります。

仕事や子育てとの両立が難しくなると介護離職にも繋がり、経済的に厳しくなるなども考えられるでしょう。

仕事と介護の両立について詳しくはこちら↓

仕事と介護は両立可能?無理?押さえるべきポイントや支援・20代30代で備えられること

在宅介護で利用できる介護保険サービスの種類

在宅介護には、介護保険で利用できるサービスがさまざまあります。

介護保険を利用すれば自己負担額が1~3割で済むため、経済的負担も少なくて済むでしょう。

利用条件はそれぞれ異なりますが、必要なサービスを適切に選択すると在宅介護で懸念される介護負担を軽減可能です。

訪問型サービス

| サービス | 内容 |

| 訪問介護 | 介護職員が自宅に訪問して生活介助を行う。 訪問介護について詳しくはこちら↓ 訪問介護とは?特徴やサービス内容やできることとできないことを解説!料金やその他のサービスも |

| 訪問入浴介護 | 要介護者の状態により自宅の浴室で入浴が難しい場合、介護職員等が専用の浴槽等を持参して入浴介助を行う。 訪問入浴について詳しくはこちら↓ 訪問入浴サービスの内容|料金・通所や訪問介護との違いなど解説 |

| 訪問看護 | 医療従事者や介護セラピスト等が自宅に訪問して主治医の指示書の元、医療措置等を行う。 訪問看護について詳しくはこちら↓ 訪問介護とは?特徴やサービス内容やできることとできないことを解説!料金やその他のサービスも |

| 訪問リハビリ | 介護セラピストが自宅に訪問して心身の機能の維持・改善等のリハビリを行う。 訪問リハビリについて詳しくはこちら↓ 訪問リハビリとは?在宅でできるリハビリテーションの特徴やメリット・デメリット |

| 夜間対応型訪問介護 | 18時から翌朝8時までの夜間帯に介護職員等が定期巡回して排泄介助や安否確認等を行う。 夜間対応型訪問介護について詳しくはこちら↓ 夜間対応型訪問介護は何時から利用できる?サービス内容や料金も解説 |

| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 24時間体制で定期巡回と必要な自宅訪問を行い、排泄や食事の介助等を行う。 |

| 居宅療養管理指導 | 医師、薬剤師等の医療従事者が自宅訪問して健康管理等を行う。 |

訪問型サービスには、要介護者の自宅に訪問してさまざまなサービスを提供します。

看護師などの医療従事者や理学療法士などの介護セラピストが必要に応じて訪問し、要介護者の生活をサポートしてくれる仕組みです。

必要なサービスを選べば在宅介護でも介護者の負担軽減となり、プロが対応してくれることで要介護者の安心感にも繋がるでしょう。

通所型サービス

| サービス | 内容 |

| デイサービス (通所介護) | 要介護者が定期的に通う形で、リハビリや食事・入浴等のサービスを提供。 デイサービスについて詳しくはこちら↓ デイサービス(通所介護)とは?サービス内容や費用、どんな人が対象かをわかりやすく解説 |

| デイケア (通所リハビリテーション) | 要介護者が施設や病院等に定期的に通う形で、リハビリや食事・入浴・医療ケア等のサービスを提供。 デイケアについて詳しくはこちら↓ デイサービスとデイケア|どっちを選んだらいいの?違いと選び方を解説 |

| 地域密着型通所介護 | 利用定員が18人以下の小規模デイサービスで、リハビリや食事・入浴等のサービスを提供。 |

| 認知症対応型デイサービス | 認知症の方を対象にリハビリや食事・入浴等のサービスを提供。 |

通所型サービスは、要介護者が施設や病院等に通ってリハビリや食事・入浴などのサービスを提供します。

デイサービスとデイケアではどちらもリハビリや日常生活支援が受けられますが、デイサービスが生活支援メインであるのに対し、デイケアは医療ケアが受けられるほか、リハビリがメインという違いがあります。

宿泊型サービス

| サービス | 内容 |

| 短期入所生活介護 (ショートステイ) | 短期間の入所に対応している施設で、リハビリ・食事や入浴等のサービスを提供。 |

| 短期入所療養介護 (医療型ショートステイ) | 短期間の入所に対応している施設や病院で、医療ケアや食事・入浴等のサービスを提供。 |

宿泊型サービスは、ショートステイとも呼ばれるサービスで、要介護者が短期間宿泊することが可能です。

家族が出張等で介護ができない場合などに利用されます。

多機能型サービス

| サービス | 内容 |

| 小規模多機能型居宅介護 | 通所をメインとして、要介護者の希望や身体状況等に応じて宿泊や訪問を組み合わせながらリハビリや食事・入浴等のサービスを提供。 |

| 看護小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護に訪問看護を組み合わせたサービスを提供。 |

多機能型サービスは、訪問型サービス・通所型サービス・宿泊型サービスを組み合わせたサービスです。

要介護者と家族等の介護者の希望や状況を考慮してサービスを組み合わせ、より細かいサービスの提供を可能としています。

福祉用具のレンタル・購入

| レンタル可能な福祉用具 |

|

| 購入可能な福祉用具 |

|

在宅介護をするにあたって、場合によっては車いすなどの福祉用具を準備する必要があります。

1~3割の自己負担でレンタル・購入できる福祉用具を表にまとめました。

レンタルする福祉用具は、介護保険が適用される条件が用具によって異なるため、注意が必要です。

購入する場合は、購入限度額が1年度10万円となっており、先に全額負担したあと申請し、返還される仕組みとなっています。

在宅介護サービスを利用するまでの流れ

- 要介護認定の申請

- 認定調査

- 認定結果・ケアプラン作成

- 在宅介護サービスの利用開始

在宅介護サービスを利用するには、まず介護認定を受ける必要があります。

市区町村で要介護認定の申請を行いましょう。

その後、市区町村の職員等から聞き取り調査が行われ、認定結果が出ます。

要介護認定を受けた場合はケアマネジャーとケアプランを作成し、ケアプランに基づいた在宅介護サービスが利用できるという流れです。

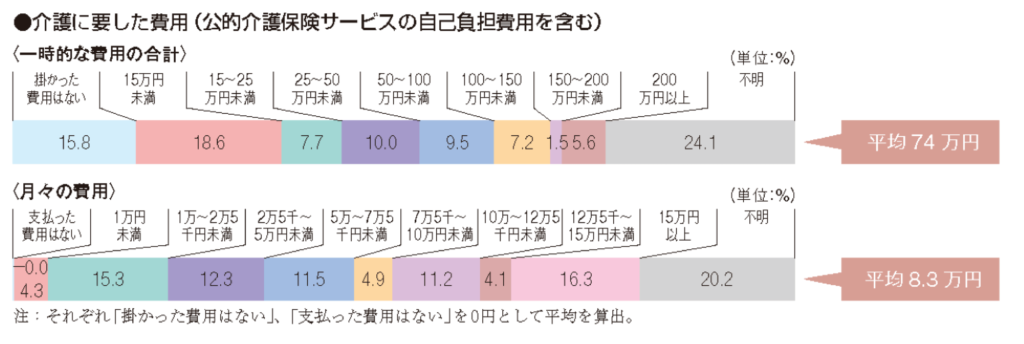

在宅介護の費用は?

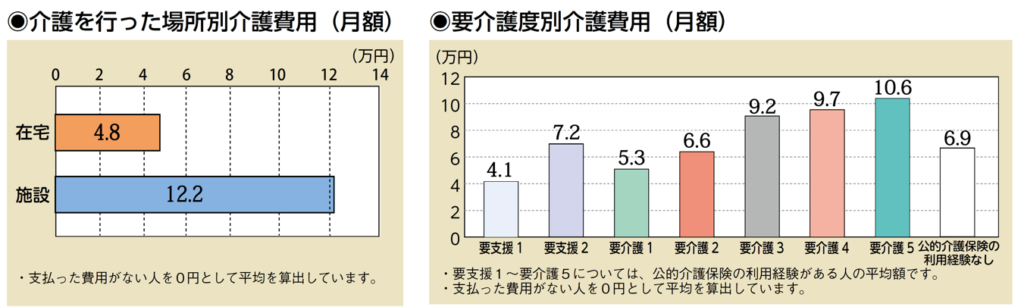

在宅介護でかかる費用は、ある調査によると介護用ベッドなど在宅介護の環境を整備する等一時的な費用として平均74万円、在宅介護サービスなどの定期的な利用等で月々にかかる費用が平均4.8万円となっています。

介護度などによってかかる費用は変わりますが、目安の金額として知っておくといいでしょう。

在宅介護で利用できる補助金

- 家族介護慰労金

- 介護休業給付

- 居宅介護住宅改修費

自治体によっては介護費用の負担を軽減するのに役立つ補助金制度があります。

在宅介護で利用できる可能性がある家族介護慰労金・介護休業給付金・居宅介護住宅改修費について紹介します。

家族介護慰労金

| 支給額 | 10〜12万円/年 |

| 条件 |

|

| 申請方法 |

|

| 申請時必要なもの |

|

自治体から年に1回10万円〜12万円が支給される制度です。

申請時には、補助金の振り込み先となる介護者の口座が分かるもの、要介護者の介護度が確認できる介護保険証、その地域に住むことを証明する住民票を持参しましょう。

上記は一例で、支給額・条件・申請方法は地域によって異なります。

申し込む際は、住んでいる自治体に直接確認しましょう。

介護休業給付

| 支給額 | 休業開始時賃金日額×支給日数×67% (介護休業は最大93日まで、最大3回までの分割で支給) |

| 支給対象の介護給付 |

|

| 条件 |

|

| 申請方法 | 必要な書類を持参し、在職中の事業所を管轄するハローワークに申請します。 |

| 申請時必要なもの |

|

介護休業給付金は、条件通りの介護休業を取得した場合に支給される制度です。

必要書類や手続きが多く、条件も複雑なので、詳細は管轄内のハローワークにて直接確認しましょう。

居宅介護住宅改修費

| 支給額 | 工事費の上限20万(うち自己負担が1割〜3割) |

| 条件 |

|

| 申請方法 |

|

| 申請時必要なもの | 【工事前の事前申請書類】

|

居宅介護住宅改修費は、対象となる工事費用の一部を負担する制度です。

申請は工事前後で必要になるので、それぞれ必要な書類を揃えておきましょう。

上記は一例で、支給額・対象工事・申請方法は地域によって異なります。

申し込む際は、住んでいる地域の自治体に直接確認しましょう。

寝たきりの在宅介護は大変?注意すべきポイント

- 床ずれ

- 廃用症候群

- 誤嚥

- 自尊心の尊重

介護を受ける人が寝たきりになった場合、上記の4点に注意しましょう。

寝たきりになると体位変換や体を動かすことが難しくなります。

そのため身体の一部に圧がかかり皮膚が壊死してしまう「床ずれ」や、心身のさまざまな機能が衰えてしまう「廃用症候群」を発症しやすくなるのです。

更に飲み込む力も衰えてしまう影響で「誤嚥」を引き起こし、誤嚥性肺炎を発症する恐れもあります。

また、寝たきりとは言え、本人ができることまで介護してしまうと自尊心を傷つけ、更なる機能の低下にもつながるので、介護する部分としない部分を決めておくのも大切です。

寝たきりになった人もできるリハビリについてはこちら↓

寝たきりでもできるリハビリ内容+やり方!予防の運動や筋トレも紹介

在宅介護をする前に知っておくべき3つのポイント

- 住環境を整えておく

- 市販されている介護グッズも活用する

- 頑張りすぎない

ここまで在宅介護で活用できるサービスや補助金について解説してきました。

在宅介護を実践する前に、知っておいてほしい3つのポイントを解説します。

住環境を整えておく

介護する人の状態に合わせて住宅環境を整えておくと介護負担の軽減につながります。

段差の解消、手すりの取り付けをしておく等の工事であれば前述した「居宅介護住宅改修費」を活用することで、1〜3割の費用負担での工事が可能です。

本格的に在宅介護が始まると、工事を考える余裕が無くなる可能性があるので、できるだけ早めに整えておくのがポイントです。

介護保険を活用した手すりの取り付けに関する詳細はこちら↓

介護保険の利用で手すりの取り付け!条件や内容、申請から設置までの流れ、注意点などを解説

市販されている介護グッズも活用する

- 何かあった時に呼び出せるコールボタン 相場価格:2,000円〜

- 離れた要介護者をスマホ等で確認できる見守りカメラ 相場価格:3,700円〜

- 徘徊や迷子対策のGPS付きシューズ 相場価格:8,000円〜

最近では、市販で様々な便利グッズが販売されています。

このような市販グッズを取り入れていくことで、より在宅介護の負担を軽減させられます。

頑張りすぎない

在宅介護を決意すると「自分が頑張らないとこの人は生きていけない」と考え、頑張りすぎてしまう傾向があります。

介護は長年必要となることがほとんどなので、毎日全力で介護に挑むと介護者自身がストレスで体調を崩し、介護うつや虐待に繋がる恐れもあるのです。

そういったことを防ぐためにも、自分の生活スタイルに合わせて適切な介護サービスを選択し、「自分の時間も確保し、頑張りすぎないこと」を前提に在宅介護をするのがポイントです。

介護疲れによる問題を防ぐ方法の詳細はこちら↓

介護疲れの原因と対策|「もう疲れた…」あなたが頑張り過ぎないために

在宅介護で看取りをするための準備

在宅にて家族のみで看取りをするのは難しく、かかりつけの在宅医師と、訪問介護やケアマネージャーの協力が必要です。

在宅医師や訪問介護にくる人は、在宅での看取り経験のある人を選ぶようにしましょう。

かかりつけ医がいる場合は、在宅医師の対応(往診や24時間対応など)が可能か、看取り経験があるかを確認してください。

対応が難しい場合や、かかりつけ医がいない場合には、地域包括支援センターや市町村の在宅医療窓口で相談すると紹介してもらえます。

訪問看護やケアマネージャーも同様にこちらも地域包括支援センターや市町村で紹介してもらえるので、相性が良さそうな医師やケアマネジャーを探しましょう。

訪問介護で受けられるサービスや料金の詳細はこちら↓

訪問介護とは?受けられるサービスや料金を簡単に解説

在宅介護で利用可能なサービスを活用して負担の少ない生活を!

在宅介護の特徴は、介護される人にとって慣れ親しんだ環境で生活が送れることです。

一方で、介護者に身体的、精神的、経済的(社会的)な負担がかかるという点もあります。

その結果、介護者自身が体調を崩してしまう、介護離職により経済的に厳しくなるなど、状況を悪化させる可能性もあります。

介護者の負担を減らし在宅介護を続けるためには、適切な介護サービス等を活用し「自分の時間も確保し、頑張りすぎないこと」を前提に在宅介護を行うのがポイントです。

■主な介護サービス

- 訪問型サービス

- 通所型サービス

- 宿泊型サービス

- 小規模多機能型サービス

- 住宅環境を整えるサービス

- 地域密着型サービス

サービスの費用は、介護保険が適用されると自己負担の割合は1〜3割となります。

在宅介護の特徴や利用できるサービスを理解した上で、できるだけ負担を減らした介護生活を送るようにしましょう。

カテゴリー|ブログ

高齢者

高齢者

高齢者

高齢者

高齢者

高齢者

高齢者

高齢者