在宅介護サービスの種類・費用・受けるために必要なこと

「在宅介護サービスにはどんな種類がある?」

「我が家が利用できる在宅介護サービスは何があるだろう?」

とお悩みの方へ、在宅介護サービスに関する情報をまとめました。

この記事を読めば在宅介護サービスの基礎知識や費用、利用するまでの全体的な流れを理解できます。

「なるべく住み慣れた自宅で過ごしたい」「在宅介護サービスで生活を充実させたい」という方は、これを読んで在宅介護サービスを検討してみてください。

在宅介護サービスとは

在宅介護サービスとは、高齢者や障害者が住み慣れた自宅で介護を受けながら生活を続けられるように提供される介護サービスです。

自宅を拠点に、訪問型や通所型のサービスを通して介護やリハビリが受けられます。

介護保険制度に基づき、専門のスタッフが自宅を訪問してケアを提供したり、施設に通って介護や機能訓練を受けたりしてQOLの向上を目指すのが目的です。

利用者の状態や家族の状況に応じて複数のサービスを組み合わせることで、きめ細やかな支援体制を築けるでしょう。

在宅介護について詳しくはこちら↓

在宅介護とは?サービスの種類や費用・メリット&デメリットなどを解説

在宅介護サービスを受けるには

- 要介護認定の申請

- ケアマネジャーの選定

- ケアマネジャーとケアプラン作成

- 適切な介護サービスの利用開始

在宅介護サービスの利用を開始するには、一定の手順が必要です。

要介護認定を受けるところから、サービス開始までの流れを説明します。

1.要介護認定の申請

要介護認定の申請は、市区町村の介護保険窓口で行います。

本人や家族が直接申請するほか、地域包括支援センターやケアマネジャーに代行を依頼することも可能です。

申請後、認定調査員による訪問調査と主治医の意見書をもとに、介護の必要度が判定されます。

調査結果は「要支援1・2」「要介護1~5」のいずれかに分類され、認定結果に応じて利用できるサービスの範囲が決定する仕組みです。

認定結果が出るまでは、1か月程度かかります。

要介護認定について詳しくはこちら↓

【要介護認定のメリット・デメリット】要介護認定で受けられる公的サービスや特徴を解説

2.ケアマネジャーの選定

要介護認定が通ったら、ケアマネジャー(介護支援専門員)を選定しましょう。

ケアマネジャーは、要介護者や要支援者の相談に応じ、適切な介護サービスを受けられるよう支援する専門家です。

地域の介護サービス事業所や医療機関との連携、サービスの調整など、介護全般のマネジメントを担当します。

地域包括支援センターや介護支援事業所などからの紹介があるため、相性や経験を考慮して選びましょう。

介護事業所や介護計画などのほとんどがケアマネジャーを介する他、要介護者・介護者の悩み相談などもケアマネジャーに聞いてもらうことが多いため、ケアマネジャーの選定は介護の質に大きく影響します。

自分や家族に合ったケアマネジャーを見つけることが大切です。

3.ケアマネジャーとケアプラン作成

ケアプランは、利用者の状態や希望に基づいて作成される具体的な介護サービス計画です。

ケアマネジャーは本人・家族と面談を重ね、生活状況や身体状態、希望する生活像などを丁寧に聞き取ります。

これらの情報をもとに適切なサービスの種類や頻度、具体的な目標などを設定し、まとめたものがケアプランです。

利用者本人や家族が自らケアプランを作成することも可能ですが、全ての手続きや調整を自分で行うため、ケアマネジャーにお願いした方が負担を軽減できるでしょう。

ケアマネジャーにお願いしても、自作する場合と同様費用はかかりません。

4.適切な介護サービスの利用開始

ケアプランを作成したら、ケアプランに沿って具体的なサービス内容や利用日を決定し、利用したい介護事業所と契約を締結しましょう。

契約を交わせたら、介護サービスの利用開始となります。

サービス利用開始後は、ケアマネジャーが定期的に状況を確認し、よりよい生活につながっているかを確認するでしょう。

必要に応じてケアプランを調整してもらえるため、サービス利用中に何かあればケアマネジャーに相談すると、適切なサービスが受けられるよう環境を整えてもらえます。

サービスに不安や不満がある場合も、随時ケアマネジャーに相談してください。

在宅介護サービスの種類

| サービス名 | 内容 |

|---|---|

| 訪問介護 | 食事・入浴・排せつの介助(身体介護)や掃除・洗濯・調理(生活援助)を行う |

| 訪問入浴介護 | 特殊な浴槽を利用者宅に持ち込み、入浴介助を提供 |

| 訪問リハビリテーション | 理学療法士などが訪問し、機能訓練を実施 |

| 訪問看護 | 看護師が医療的ケアや健康管理を提供 |

在宅介護サービスは、利用者の状態や生活環境に応じて選択できるさまざまなメニューが用意されています。

複数のサービスを組み合わせることで、一人ひとりのニーズに合った介護ができるでしょう。

訪問型(自宅で利用)

訪問型サービスは、専門スタッフが利用者の自宅を訪問して提供するサービスです。

食事や入浴など利用者の身体介護や掃除や洗濯といった生活援助、リハビリ、医療ケアなどがケアプランに沿って提供されます。

訪問型は自宅で行うため、環境の変化によるストレスを避けられることがメリットです。

お酒など嗜好品の買い物や利用者家族分の家事など、利用者の基本的な生活に関係ない部分のサービスは提供されません。

訪問介護について詳しくはこちら↓

訪問介護とは?特徴やサービス内容やできることとできないことを解説!料金やその他のサービスも

通所型(通って利用)

| サービス名 | 内容 |

|---|---|

| 通所介護(デイサービス) | 一般の高齢者向けに日中の活動支援や入浴、食事などのサービスを提供 |

| 通所リハビリ(デイケア) | 医療機関や介護老人保健施設で理学療法士による専門的なリハビリテーションを提供 |

| 認知症対応型通所介護 | 認知症の方に特化したケアを提供 |

| 療養通所介護 | 医療ニーズの高い方向けに看護職員等による医療的ケアを提供 |

| 地域密着型通所介護 | 定員18人以下の小規模な施設でサービスを提供 |

通所型サービスは、定期的に施設に通って受けるサービスです。

食事や入浴などの生活支援やリハビリによる機能訓練などのサービスが提供されます。

日常生活支援がメインのデイサービスや、医療ケアが受けられるデイケア、認知症の方に特化した認知症対応型など、さまざまな種類があるのが特徴です。

他の利用者やスタッフとの交流により、社会性を維持し、孤立の抑止効果が期待できます。

通所型介護について詳しくはこちら↓

デイサービス(通所介護)とは?サービス内容や費用、どんな人が対象かをわかりやすく解説

宿泊型(泊まって利用)

| サービス名 | 内容 |

|---|---|

| 短期入所生活介護 (ショートステイ) | 一時的な入所による生活支援や介護サービスを提供 |

| 介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) | 日常生活に支援が必要な高齢者向けの長期入所施設 |

| 介護老人保健施設 (老健) | 在宅復帰を目指すリハビリや医療ケアを提供 |

| 介護療養型医療施設 | 長期療養が必要な高齢者向けの医療ケアを提供 |

| 特定施設入居者生活介護 (有料老人ホーム) | 介護サービス付きの有料老人ホーム (居住する) |

宿泊型サービスは宿泊を伴う介護サービスで、短期間の施設利用から長期の入所まで、施設によって宿泊期間を選択できます。

一時的に介護が難しくなった場合に、在宅生活の継続を支援するために利用したり、介護をしている家族の休息や用事のために利用したりできるサービスです。

専門家による適切なケアを24時間受けられるため、転倒やけがなどの日常生活に潜むリスクを軽減できます。

訪問・通所・宿泊を組み合わせたサービス

| サービス名 | 内容 |

|---|---|

| 小規模多機能型居宅介護 | 通い・訪問・泊まりのサービスを組み合わせ、柔軟な支援を提供 |

| 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) | 介護と看護サービスを組み合わせた支援を提供 |

訪問・通所・宿泊を柔軟に組み合わせたサービスとして、小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護があります。

日常的に通っている施設で宿泊もできるため、慣れている場所とスタッフによるケアが可能で利用者のストレスになりにくいことが特徴です。

特に看護小規模多機能型居宅介護は、医療ケアが必要な方でも在宅生活を続けられることがメリットです。

住宅環境を整えるサービス

| サービス名 | 内容 |

|---|---|

| 福祉用具貸与 | 介護用ベッドや車いすなどの福祉用具を貸し出すサービス |

| 特定福祉用具販売 | ポータブルトイレや手すりなど、特定の福祉用具を販売するサービス |

住宅改修や介護用品の貸与・販売を通して要介護者が快適に生活できる環境を整えるサービスです。

特定福祉用具販売は、衛生面から貸与になじまない福祉用具などを購入する際の費用を支給します。

生活環境を整えると、要介護者は生活しやすくなるでしょう。また介護者にとっても介護しやすい住宅環境を整えられるというメリットがあります。

地域密着型サービス

| サービス名 | 内容 |

|---|---|

| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 日中・夜間を通じて1日複数回の定期訪問と対応を介護・看護が一体的に連携して行うサービス |

| 地域密着型通所介護 | 定員18人以下の小規模なデイサービス |

| 夜間対応型訪問介護 | 夜間帯の訪問介護サービスで「定期巡回」と「随時対応」の2種類がある |

地域密着型サービスは、できる限り住み慣れた地域での生活を継続できるよう支援します。

小規模でアットホームな環境で、個別性の高いケアを受けられることが大きな特徴です。

要介護1~5の方対象で、小規模で手厚いデイサービスや夜間帯の訪問サービスが必要な方に最適でしょう。

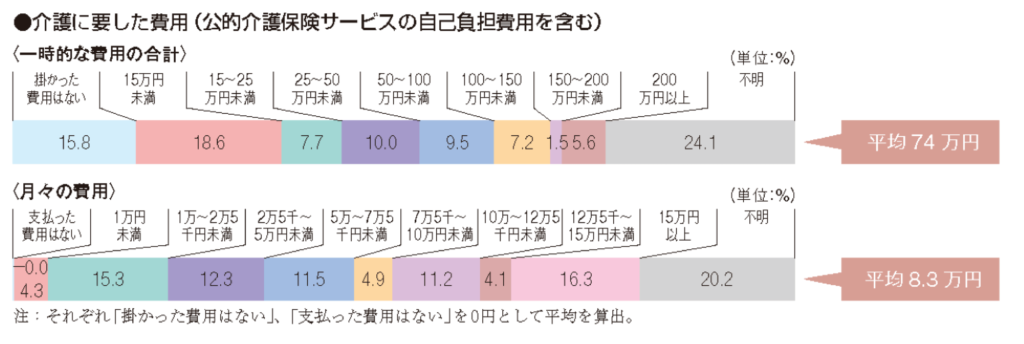

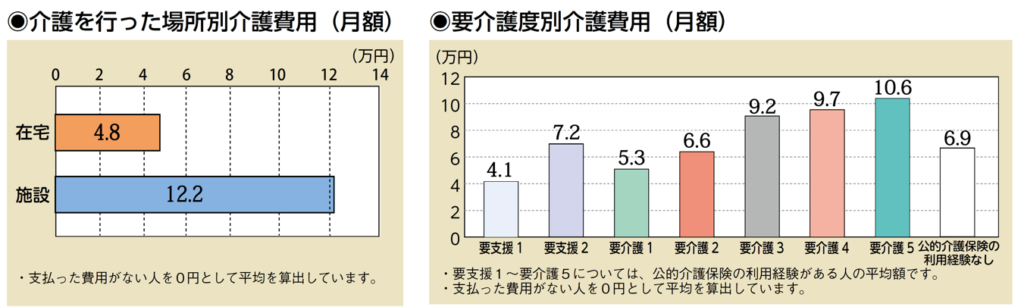

在宅介護サービスにかかる費用

在宅介護サービスの費用は、介護サービスにかかった費用の1~3割です。

介護保険施設利用の場合は、居住費、食費、日常生活費の実費負担も必要です。

在宅介護にかかる費用

在宅介護にかかる平均的な費用は月4.8万円程度です。

ただし、要介護度や利用するサービスの内容によって異なります。

医療的ケアが必要な場合や利用頻度が高い場合は10万円ほどかかることもあります。

月額費用とは別に、介護のために自宅を改修したり、ベッドのような備品を整えたりするための一時的な費用も必要です。平均74万円ほどかかるといわれています。

在宅介護の費用について詳しくはこちら↓

在宅介護の費用はどれくらいかかる?介護度別にかかる料金の目安を紹介

介護保険自己負担額

| 区分 | 利用限度額 |

|---|---|

| 要支援1 | 50,320円 |

| 要支援2 | 105,310円 |

| 要介護1 | 167,650円 |

| 要介護2 | 197,050円 |

| 要介護3 | 270,480円 |

| 要介護4 | 309,380円 |

| 要介護5 | 362,170円 |

介護保険の利用限度額は要介護度によって設定されており、利用限度額内であれば、1~3割負担で介護サービスが利用可能です。

たとえば、要介護2の場合、支給限度額は月額197,050円で、1割負担の場合の最大自己負担額は19,705円となります。

保険適用で原則1割負担ですが、一定以上の所得がある場合の自己負担は2割または3割負担です。

上記の金額は保険適用分のみの金額であり、実際の利用にあたっては食費や日常生活費などの実費負担が別途かかる可能性があります。

費用や種類を理解し安心して在宅介護を始めよう

在宅介護サービスの活用で、高齢者と家族の介護に関する負担を軽減できます。

在宅介護なら住み慣れた環境でサービスを受けられるため、介護されることに抵抗がある方の精神的負担も軽減できるでしょう。

費用が心配な方も、地域包括支援センターやケアマネジャーに相談してみてください。

りふりケアプランセンターでも、介護保険適用でご相談を承っています。

りふりケアプランセンターについて詳しくはこちら↓

介護の相談窓口「りふりケアプランセンター」

_1.jpg)

カテゴリー|ブログ

高齢者

高齢者

高齢者

高齢者

高齢者

高齢者

高齢者

高齢者