要介護認定とは?区分や判定基準・申請から要介護度決定までの流れなどを解説

「要介護認定って何だろう?」

「要介護認定を申請する流れが知りたい」

など、要介護認定について知りたい方のために、要介護認定の概要についてまとめました。

申請の流れや申請のタイミング、認定を受けるメリット・デメリットについて詳しく解説します。

要介護認定って何?

要介護認定とは、介護保険サービスを利用するために、介護がどの程度必要なのかを市区町村が判定するしくみです。

要介護認定の区分や基準について、詳しく見ていきましょう。

要介護認定の区分

| 区分 | 状態の目安 |

|---|---|

| 自立(非該当) | 歩いたり起き上がったりする動作が自力で行える。人とコミュニケーションを取ることや外出も問題なくできる。日常生活が自立しており、介護は不要。 |

| 要支援1 | 日常生活の基本的な動作をほぼ自力で行える。一人で掃除ができないなど、部分的に支援が必要な状態。 |

| 要支援2 | 日常生活の基本的な動作をほぼ自力で行えるが、入浴時に背中を洗えない・歩行が不安定など、要支援1よりも支援が必要な範囲が広い。 |

| 要介護1 | 日常生活は一人で送れるが、排せつや着替えに介助が必要など、要支援2よりも部分的な支援が必要な状態。 |

| 要介護2 | 食事や排せつは自力で行えるが、歩いたり起き上がったりする動作を一人で行うのが難しい状態。生活全般の一部あるいはすべてにおいて見守りや介助が必要。 |

| 要介護3 | 食事や排せつ、着替え、入浴など日常生活のほぼすべてにおいて介助が必要な状態。認知機能が低下して問題行動がみられる場合もある。 |

| 要介護4 | 自力ではほぼ移動できず、介助がなければ生活できない状態。理解力や思考力が低下し、意思疎通が難しい場合もある。 |

| 要介護5 | 寝たきりの状態で、意思疎通は難しい。おむつ交換や食事、寝返りの介助が必要など、介助なしでは生活を送れない状態。 |

要介護認定は、上記のように要支援1・2、要介護1~5の7段階または非該当のいずれかに区分されます。

認定には、市区町村と介護認定審査会による判定が必要です。区分は、本人の状態や生活状況、主治医の意見書などをもとに総合的に判定されます。

要支援と要介護の違いは、基本的な日常生活を自力で送れるか、生活の大部分で介助が必要かどうかです。認知機能の低下が認められる場合は、要介護に区分されることが多いでしょう。

要支援1・2は介護予防サービス、要介護1~5は介護サービスというように、区分によって受けられるサービスが異なります。介護予防サービスは、要介護状態になるのを予防するためのもので、リハビリなどの機能訓練や施設通所、入浴介助といったサービスを受けることが可能です。

一方、介護サービスは日常生活を維持するためのもので、必要な介助や支援を幅広く受けられます。訪問介護や施設入所など、本人の状態や生活状況に合わせて多様なサービスを組み合わせることが可能です。

要介護認定の基準

| 介護の分類 | 介護内容 |

|---|---|

| 直接生活介助 | 入浴・排せつ・食事などの介護 |

| 間接生活介助 | 洗濯・掃除などの家事援助等 |

| 認知症周辺症状 | 徘徊に対する探索・不潔な行為に対する後始末等 |

| 機能訓練関連行為 | 歩行訓練・日常生活訓練等の機能訓練 |

| 医療関連行為 | 輸液の管理・じょくそうの処置等診療の補助 |

| 要介護度 | 基準時間 |

|---|---|

| 要支援1 | 要介護認定等基準時間が25分以上32分未満またはこに相当すると認められる状態 |

| 要支援2・要介護1 | 要介護認定基準時間が32分以上50分未満またはこれに相当すると認められる状態 |

| 要介護2 | 要介護認定等基準時間が50分以上70分未満またはこれに相当すると認められる状態 |

| 要介護3 | 要介護認定等基準時間が70分以上90分未満またはこれに相当すると認められる状態 |

| 要介護4 | 要介護認定等基準時間が90分以上110分未満またはこれに相当すると認められる状態 |

| 要介護5 | 要介護認定等基準時間が110分以上またはこれに相当すると認められる状態 |

要介護認定は、上記の要介護認定等基準時間に基づいて決定します。要介護認定等基準時間とは、介護の手間を表すものさしとして時間で数値化したものです。必ずしも、実際に介護にかかっている時間というわけではありません。

上記のような8つの生活場面で、介護にどれくらい時間を要しているのかを数値化します。介護の手間がかかるほど、要介護度が上がるしくみです。

要支援2と要介護1は、要介護認定等基準時間が同じ時間に定められていますが、介護量は同じでも認知症の有無や心身の不安定さによって要支援2か要介護1かが判断されるシステムです。

認知症の可能性がある場合や主治医の意見書などから半年以内に心身の状態がかなり変わる可能性がある場合は、要介護1と判定されるでしょう。

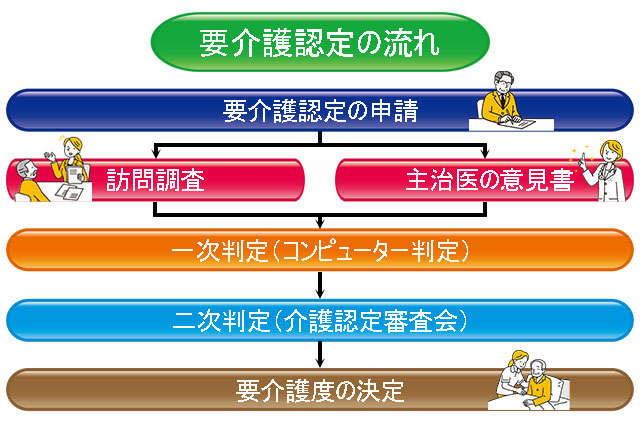

要介護認定を受けるには?申請から認定がおりるまで

- 要介護認定の申請

- 訪問調査・主治医の意見書

- 一次判定(コンピューター判定)

- 二次判定(介護認定審査会)

- 要介護度の決定

要介護認定を受ける流れは、主に上記の通りです。申請から認定がおりるまで、具体的な流れをご紹介します。

要介護認定を申請できる人について詳しくはこちら↓

要介護認定を申請できる人はこんな人!条件や必要なものなど解説。本人以外の申請は?

1.要介護認定の申請

- 要介護(要支援)認定申請書

- 介護保険被保険者証

- 健康保険被保険者証(40歳~65未満の第2号被保険者)

- 個人番号(マイナンバー)

- 身分証明書(運転免許証などの顔写真付き)

- 主治医の情報が確認できるもの

- 委任状(本人以外が申請する場合)

- 印鑑(本人以外が申請する場合)

- 代理人の身分証明書(本人以外が申請する場合)

要介護認定を受けるには、上記書類を揃えて市区町村に提出しましょう。原則、本人が申請する必要がありますが、家族やケアマネジャーが代行することも可能です。認定申請書は、市区町村の窓口またはホームページから入手できます。

本人以外が申請する際は、委任状・印鑑・代理人の身分証明書も必要です。市区町村によって必要となる書類が異なる場合があるため、事前に確認しておきましょう。

2.訪問調査・主治医の意見書

要介護認定の申請後、市区町村は調査員による訪問調査を実施します。調査員はケアマネジャーや市区町村の職員などです。

調査員が申請者の自宅や入院先を訪れ、日常生活動作や認知機能、服薬状況など約70項目にわたる質問を聞き取り、調査します。日頃の様子を詳細かつ正確に伝えられるように、メモにまとめておくなどして準備しておきましょう。

調査員の調査と並行して、市区町村は申請者の主治医に対して意見書の作成を依頼します。市区町村と主治医がやり取りするため、家族が何かしないといけないわけではありません。

主治医には、あらかじめ要介護認定を受ける予定があることを伝えておきましょう。主治医がいない場合は、手続きをスムーズに進めるために事前に医療機関を受診してかかりつけの医師を見つけておくと安心です。

意見書には、疾病や怪我の有無、症状の安定性や見通し、心身の状態などが記載されます。

3.一次判定(コンピューター判定)

訪問調査と主治医の意見書をもとに、最初に行われるのが要介護認定の一次判定です。一次判定は、情報を入力するとコンピューターが自動的に介護の必要度を算出します。

ただし、一次判定はあくまで機械的な判定であるため、仮判定という扱いです。最終的な区分が決まるのは二次判定となります。

4.二次判定(介護認定審査会)

要介護認定の二次判定は最終的な要介護度を判定するためのフェーズで、市区町村に設置される介護認定審査会が実施します。介護認定審査会は、医師や看護師、ケアマネジャーなどの専門職で構成される機関です。

一次判定の結果や主治医の意見書、特記事項に基づいて、最終的な要介護認定の区分を決定します。特記事項とは、調査票の質問項目に含まれない介護の労力や手間などが記録されたものです。質問項目だけでは数値化できない部分が確認できるでしょう。

専門的な観点から総合的に判断し、本人に最も適切な介護区分を最終的に決定します。

5.要介護度の決定

介護認定審査会で二次判定を経て、最終的な要介護度が確定します。審査結果は、郵送で申請者に通知される流れです。要介護度を申請してから結果が通知されるまで、一般的に約1か月かかるといわれています。

結果通知後に介護保険サービスを利用したい場合、ケアマネジャーにケアプランを作成してもらう必要があるため、ケアマネジャーに相談しましょう。

要介護認定を受けるとどうなる?

- ケアプランが作成され介護保険サービスが利用できる

- 更新手続きや区分変更手続きをしなければならない

要介護認定を受けると介護保険サービスの利用が可能となるほか、更新手続きや区分変更手続きの必要性が発生します。

介護保険を使わないと損かどうかついて詳しくはこちら↓

介護保険は使わないと損?要介護認定を受けたけど使わないとどうなる?

ケアプランが作成され介護保険サービスが利用できる

要介護認定を受けてケアマネジャーなどにケアプランを作成してもらうと、介護保険サービスを利用できます。ケアプランとは、どんなサービスをどの事業者からどの程度利用するかを具体的に示すものです。

本人や家族がケアプランを作成することも可能ですが、専門知識が豊富なケアマネジャーに依頼すると効率的でしょう。

ケアマネジャーは、要介護認定で確定した要介護認定区分に基づき、本人や家族の希望に沿ってケアプランを作成します。ケアプランの内容通りに、介護保険サービスが提供される流れです。

介護保険の目的やサービス・制度のしくみについてはこちら↓

介護保険とは?目的や受けられるサービス・制度のしくみ等をわかりやすく解説!

更新手続きや区分変更手続きをしなければならない

要介護認定は有効期間が定められており、更新手続きをしなければなりません。原則、初回認定の有効期間は6か月、更新後の有効期間は12か月です。有効期間が過ぎると認定は失効するため、継続して介護保険サービスを利用するには、必ず更新手続きをしましょう。

また、介護を受ける本人の心身状態は時間の経過とともに変化します。著しい変化がある場合には、期限を迎える前であっても区分変更申請が必要になるでしょう。

たとえば、病状の進行により家族が介護する手間や時間が増えたり、リハビリの効果で自立度が高まったりした場合、現在の状態と要介護度が合わなくなる可能性があります。必要な支援が得られない、不要な支援でかえって自立を妨げてしまうなどが考えられるため、早急に区分変更申請をしましょう。

区分変更申請をすれば、現在の状況に合わせた新しい要介護度を再判定してもらえます。実際の介護ニーズに合わせたサービスを利用できるようになり、要介護者と介護者の双方にとっていい環境が整うでしょう。

要介護認定のメリット・デメリット

要介護認定のメリットとデメリットを知ったうえで認定を受けると、安心感が得られるでしょう。メリットとデメリットについて詳しく解説します。

要介護認定のメリット・デメリットについて詳しくはこちら↓

【要介護認定のメリット・デメリット】要介護認定で受けられる公的サービスや特徴を解説

メリット

- 介護保険サービスを1~3割負担で利用できる

- 専門家のもとで要介護度の重度化予防に取り組める

要介護認定を受ける最大のメリットは、介護保険サービスを自己負担額1~3割で利用できることです。認定を受けていない場合は介護保険が使えないため、訪問介護やデイサービス、福祉用具のレンタルといったサービスは全額自己負担となり、経済的な負担が大きくなるでしょう。

また、介護保険サービスを利用するにあたって作成されるケアプランの内容に沿って、介護福祉士や理学療法士など専門家のもとで、身体機能の維持・改善に取り組める点もメリットの一つです。リハビリや嚥下訓練など機能訓練や必要な支援を組み合わせて受けると、要介護度の重度化を予防できるでしょう。

デメリット

- 申請から認定までに時間がかかる

- 異なった判定を受ける場合がある

申請から認定までには30日前後の時間が必要となる点は、デメリットです。たとえば、すぐに訪問介護を依頼したい場合でもサービスの利用はできないため、急を要するときには不便に感じることがあるでしょう。

また、異なった判定を受ける場合がある点もデメリットの一つです。たとえば、いつもはできていないことが訪問調査のときだけ上手くできたり、調査員に正確な情報が伝わっていなかったりする場合、本来の要介護度よりも軽い判定が下されてしまう可能性があります。

また、その反対も考えられるでしょう。誤った要介護認定を受けてしまうと、必要な介護保険サービスが受けられなかったり、過度なサービスを利用して要介護度が重度化してしまったりすることもあります。

要介護認定の結果に不服がある場合

認定結果に不服がある場合は、市区町村の介護保険審査会に不服申し立てを行うことができます。不服申し立ては、結果通知から3か月以内に行わなければなりません。

不服申し立てが認められたら、一度結果が出た要介護認定が取り消されて再度調査がされます。

また、要介護認定の結果を見直してもらう別の方法として、区分変更申請があります。要介護者の状態が結果通知の時点から著しく変化した場合に、新たに調査や判定を受けるための手続きです。

区分変更申請はいつでも申請ができ、調査結果は30日以内に出ます。通常の更新手続きを待たずに申請しても問題ありません。現実的には、不服申立てよりも区分変更申請をする人が多いといわれています。

まずはケアマネジャーに相談し、要介護認定の結果に対する妥当性や見直してもらう方法などを専門的知見からアドバイスしてもらいましょう。

要介護認定の不服申し立てについて詳しくはこちら↓

要介護認定の結果に対して不服申し立てはどこにする?メリットデメリットなども解説

要介護認定を申請するタイミング

| 要介護者の状態 | 申請の適切なタイミング |

|---|---|

| 入院中の場合 | 退院の1~2か月前 |

| 自宅で生活している場合 | 日常生活に支障が出始めた時点 |

要介護認定は、上記の表を目安に申請しましょう。

要介護者が入院中の場合、退院してから要介護認定を申請すると退院直後に介護保険サービスが利用できず、日常生活に支障が出るおそれがあります。しかし、入院中は状態が不安定なことが多いため、早すぎる申請は適切な要介護認定が判定されない可能性があるでしょう。退院後の生活がある程度想像できる退院予定日の1~2か月前に申請するのがベストといわれています。

自宅で生活している場合は、食事や排せつが困難になるなど日常生活で周囲のサポートが必要な場面が増えたときに申請しましょう。家族が介護疲れしないように、特に物忘れやうつ症状がみられる場合は早めの申請が必要です。

要介護認定を受けるタイミングについて詳しくはこちら↓

要介護認定を受けるベストなタイミングは?入院中の場合やとりあえず認定される際に注意点

要介護認定だけ受ける事はできる?

実際に介護保険サービスを利用しなくても、要介護認定だけ受けることは可能です。将来のことを考えて「とりあえず要介護認定だけ受けておこう」という人は少なくありません。要介護認定さえ受けていれば、必要になったとき速やかに介護保険サービスを利用できます。

ただし、要介護認定を受けて介護保険サービスを利用しない場合でも、有効期限ごとの更新手続きは必要です。

また、いざ介護保険サービスを利用しようとした際、要介護認定を受けたときと心身の状態が違い、要介護度が合っていないという状況になる可能性もあります。その際は区分変更申請をして、再度適切な要介護認定を受けなければなりません。

要介護認定を受けると定期的な更新が発生し、場合によっては区分変更申請が必要かもしれないことを把握しておきましょう。

要介護認定だけ受けることについて詳しくはこちら↓

とりあえず要介護認定だけ受けるべき?メリットデメリットや介護保険の賢い使い方

要介護認定を正しく理解して適切なサポートを受けよう

要介護認定とは、介護保険サービスを利用するために介護がどの程度必要なのかを市区町村が判定するしくみで、要支援1・2と要介護1~5の7段階または非該当に区分されます。

市区町村に必要書類を提出して申請を行い、訪問調査や主治医の意見書をもとに一次判定、二次判定を経て1か月以内に要介護認定の結果が通知される流れです。

要介護認定を受けてケアプランが作成されると、状況に合わせて必要な介護保険サービスの利用を開始できます。

要介護認定は、介護保険サービスを利用するための第一ステップです。要介護認定のしくみを理解しておけば、いつ、どんな手続きが必要かが分かりやすくなり、介護が必要になったときにスムーズに支援を受けることができるでしょう。

_1.jpg)

カテゴリー|ブログ

高齢者

高齢者

高齢者

高齢者

高齢者

高齢者

高齢者

高齢者