介護保険とは?目的や受けられるサービス・制度のしくみ等をわかりやすく解説!

「介護保険制度とは?」

「介護保険制度の目的は?」

など、介護保険について知りたい方のために、介護保険の制度や目的、サービス内容などを解説します。

今後、自身や家族が介護保険サービスを利用する際に、制度のしくみや目的・サービスを正しく理解することで、いざという時に役立つでしょう。ぜひ最後までお読みください。

介護保険とは?

- 介護保険の目的

- 介護保険の仕組み

- 公的介護保険と民間の介護保険

介護保険とは、介護を必要とする人に対して介護費用の給付を行い、適切な介護サービスを受けられるようにする保険制度です。

介護保険の目的と仕組み、公的介護保険と民間の介護保険の違いについて解説します。

介護保険の目的

介護保険は要介護者の自立した生活をサポートしたり、介護をするご家族の負担を減らしたりすることが目的です。

高齢化や核家族化が進行している現在、介護を社会全体で支える必要があります。

そのため、介護離職問題などのサポートも含め、2,000年に介護保険制度が創設されました。

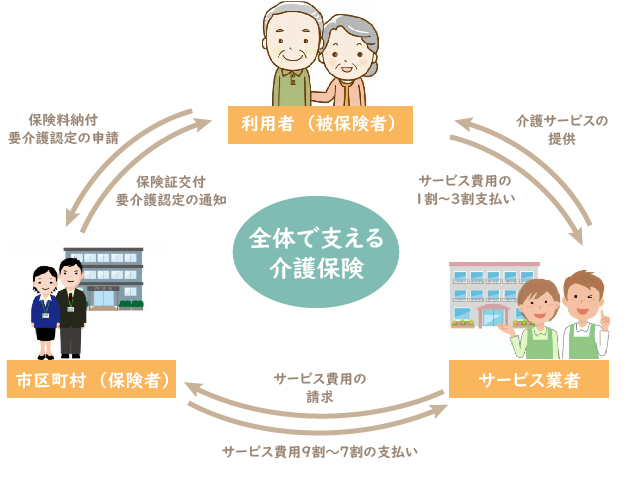

介護保険の仕組み

介護保険制度は、制度を運営している市区町村が保険者にあたり、介護保険料を支払っている方々が被保険者、介護サービスを提供しているサービス提供事業者で成り立っています。

被保険者は保険者に保険料を支払い、介護保険の利用が必要になった際に申請すると、保険者が申請手続きの進行や保険証の交付などを行います。

被保険者は介護保険を利用してサービス提供事業者のサービスを受けた場合、費用の負担は1~3割で済みます。

サービス提供事業者は、残りの費用を保険者に請求するという仕組みです。

公的介護保険と民間の介護保険

介護保険には、国民全員に加入が義務付けられている公的介護保険と、任意で加入できる民間の介護保険があります。

民間の介護保険は民間の企業が提供しており、保険料やサービス内容などはさまざまですが、公的介護保険では網羅できない部分を補うことが目的です。

なお、この記事では公的介護保険について解説していきます。

介護保険料について

介護保険料について、支払いが開始する年齢や支払額、納付方法について解説します。

介護保険料は何歳から支払う?

介護保険は40歳で自動的に加入となり、保険料の支払いがスタートします。

40歳になった月から一生涯、保険料を納付し続けることになるでしょう。

法律の上では誕生日前日に年齢を重ねるため、1日が誕生日の方は前月から保険料の支払い義務が発生するため、注意が必要です。

介護保険料はどれくらい?

- 40~64歳:第2号被保険者

- 65歳以上:第1号被保険者

介護保険は、40~64歳は第2保険者、65歳以上は第1号被保険者に分類されます。

第2号保険者で職場の保険、協会けんぽなどの医療保険に加入している場合は、給与やボーナスで介護保険料が算出されるため、所得額によってさまざまです。

国民健康保険に加入している場合は、所得割等で自治体が算出します。

また、65歳以上の第1号被保険者は介護状況などを踏まえた上で自治体が算出するため、それぞれ金額が異なりますが、平均は6,014円といわれています。

介護保険料の納付方法

| 第2号被保険者 (40~64歳) | 会社員・公務員 | 給与から天引き |

| 自営業 | 医療保険と一緒に納付 | |

| 第1号被保険者 (65歳以上) | 年金18万円以上 | 年金から天引き |

| 年金18万円未満 | 口座振替 役所・コンビニ等で納付 |

介護保険料の納付方法は、40~64歳の第2号被保険者で会社員や公務員である場合、給与からの天引きとなり、自営業の場合は医療保険と一緒に納付する形になります。

65歳以上の第1号被保険者は年金受給額によって納付方法が異なり、年金が18万円以上であれば年金から天引きされ、18万円以下であれば口座振替や役所・コンビニ等で納付書にて納付することになるでしょう。

介護保険を利用できる人

- 第1号保険者(65歳以上)で要介護or要支援認定を受けた場合

- 第2号保険者(40~64歳)で加齢に伴う特定疾病で要介護or要支援認定を受けた場合

介護保険の利用には条件があり、誰でも利用できるわけではありません。

利用条件は、第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。

65歳以上の第1号被保険者は、原因を問わず要介護認定または要支援認定を受けると介護保険を利用することが可能です。

40~64歳の第2号保険者は、加齢に伴う特定疾病で要介護認定または要支援認定を受けた場合に利用できます。

介護保険対象の特定疾病はこちら

- がん(末期)

- 関節リウマチ

- 筋萎縮性側索硬化症

- 後縦靱帯骨化症

- 骨折を伴う骨粗鬆症

- 初老期における認知症

- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病

- 脊髄小脳変性症

- 脊柱管狭窄症

- 早老症

- 多系統萎縮症

- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症

- 脳血管疾患

- 閉塞性動脈硬化症

- 慢性閉塞性肺疾患

- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護認定について詳しくはこちら↓

【要介護認定のメリット・デメリット】要介護認定で受けられる公的サービスや特徴を解説

介護保険サービスの種類

| 居宅サービス | 【要介護認定】自宅で生活する方を対象とした介護サービス全般。ヘルパーや看護師が自宅に訪問して自宅で介護や看護を受けられる。福祉用具レンタルや購入の費用もサポートしてもらえる。 |

|---|---|

| 地域密着型サービス | 【要介護認定】要介護者が住み慣れた自宅や地域で生活を続けるために提供されるサービス。自治体が提供している訪問介護サービスや少人数介護施設等。 |

| 施設サービス | 【要介護認定】24時間体制で介護・リハビリ・療養等を行う施設への入所。 |

| 介護予防サービス | 【要支援認定】要介護状態にならないためのサービス。施設でのリハビリや訪問サービス等。手すりなど住宅改修工事も対象になる場合がある。 |

| 地域密着型介護予防サービス | 【要支援認定】自治体主体で提供する介護予防サービスで、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を維持できるようにすることが目的。 |

介護保険を利用できるようになったら、大きく分けて5種類の介護保険サービスが利用できます。

サービスの細かい利用条件はそれぞれ違いますが、居宅サービス・地域密着型サービス・施設サービスは要介護認定を受けた高齢者が利用可能です。

介護予防サービスと地域密着型介護予防サービスは要支援認定を受けた高齢者が利用できます。

居宅サービス

- 訪問サービス

- 通所サービス

- 短期入所サービス

- 福祉用具レンタル・購入サービス

居宅サービスは、要介護認定を受けた高齢者が自宅にいながら介護を受けられるサービスです。

居宅サービスのなかには、上記の4種類があります。

訪問サービスは訪問介護や訪問入浴介護・訪問リハビリなど、介護職員や看護師などが利用者の自宅に行ってサービスを提供するサービスです。

通所サービスでは、デイサービスやデイケアといった施設に通ってリハビリなどを受けられます。

また、普段は自宅で過ごす高齢者が何らかの理由で短期間だけ施設に宿泊する短期入所サービスもあります。

福祉用具のレンタルや購入に関する費用面のサポートも、居宅サービスにおける介護保険サービスです。

地域密着型サービス

- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

- 夜間対応型訪問介護

- 認知症対応型共同生活介護

- 地域密着型特定施設入居者生活介護など

地域密着型サービスは、要介護認定を受けた高齢者ができるだけ住み慣れた地域で生活できるように自治体が提供しているサービスです。

定期的な訪問や利用者からの連絡で訪問し、介護や看護を行う定期巡回・随時対応型訪問介護看護や、夜間帯に同じようなサービスを提供する夜間対応型訪問介護などがあります。

グループホームと呼ばれる認知症の方を対象とした入所施設の認知症対応型共同生活介護、30人未満の入所施設で提供される日常生活の支援や機能訓練サービスを受けられる地域密着型特定施設入居者生活介護も地域密着型サービスです。

施設サービス

- 特別養護老人ホーム(特養)

- 介護老人保健施設(老健)

- 介護療養型医療施設

- 介護医療院

施設サービスは、要介護認定を受けた高齢者が入所し、生活全般の介助や介護・リハビリ・看護などを24時間体制で受けられます。

介護予防サービス

介護予防サービスは要支援認定を受けた高齢者が対象で、要介護状態にならないためのサービスです。

デイサービスやデイケアでのリハビリや訪問介護等のサービスが利用可能ですが、要介護認定を受けた高齢者とはサービス内容が異なります。

地域密着型介護予防サービス

- 介護予防小規模多機能型居宅介護

- 介護予防認知症対応型通所介護

- 介護予防認知症対応型共同生活介護

自治体が主体となって提供している介護予防サービスです。

要支援認定を受けた高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を維持することを目的とし、主に上記3つがあります。

介護予防小規模多機能型居宅介護は、デイサービスを軸としてショートステイや訪問介護を組み合わせて、自宅での生活支援やリハビリ行うサービスです。

介護予防認知症対応型通所介護は、認知症の方を対象に可能な限り自宅で自立生活を維持できるように通所型の介護で機能訓練等を行います。

介護予防認知症対応型共同生活介護は、認知症の方を受け入れている入所型施設で介護や日常生活のサポート、機能訓練等を行います。

介護保険サービス費用の自己負担割合と利用限度額

介護保険サービスの費用について、自己負担の割合と利用限度額を解説します。

介護サービス費用の自己負担割合

| 同一世帯の65歳以上 | 所得 | 自己負担割合 |

|---|---|---|

| 2人 | 463万円以上 | 3割 |

| 本人のみ | 340万円以上 | |

| 2人 | 346万円以上463万未満 | 2割 |

| 本人のみ | 280万円以上340万円未満 | |

| 2人 | 346万円未満 | 1割 |

| 本人のみ | 280万円未満 | |

| 市町村民税が非課税 | ||

| 生活保護 | ||

介護保険サービスの自己負担額は1~3割で、所得等により異なります。

一定以上の所得がある方は2割負担、さらに所得が多い場合は3割負担です。

所得が一定以下の方や市町村民税が非課税、生活保護を受給中の場合は1割負担となります。

介護保険サービス費用の利用限度額

| 要介護5 | 362,170円 |

|---|---|

| 要介護4 | 309,380円 |

| 要介護3 | 270,480円 |

| 要介護2 | 197,050円 |

| 要介護1 | 167,650円 |

| 要支援2 | 105,310円 |

| 要支援1 | 50,320円 |

介護保険サービスの費用は、利用限度額がサービス内容や介護度によって決められています。

例えば、居宅サービスを利用する場合の利用限度額は上記です。

限度額の範囲内であれば1~3割の自己負担で利用できますが、限度額を超過すると超過分は全額自己負担となります。

介護保険サービスの費用負担を減らす制度

- 負担限度額認証

- 高額介護サービス費支給制度

- 施設の食費・居住費(滞在費)軽減制度

- 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

- その他の公共の制度

介護保険サービスを利用すれば利用料は1~3割の自己負担で済みますが、実は施設内で提供される食費など実費が必要な部分もあります。

経済的負担が重くならないために、介護保険サービスの費用負担を減らす制度がいくつか紹介します。

施設の食費・居住費(滞在費)軽減制度

収入等が少ない世帯を対象に、介護保険施設を利用する際、全額自己負担しなければならない食費や居住費を軽減できる制度です。

一定の条件を満たすと、負担限度額が設定され、超過した分の支払いは免除されます。

負担限度額認証を利用するには、市区町村に申請して認定を受ける必要があります。

高額介護サービス費支給制度

高額介護サービス費とは、介護保険サービスを利用して支払った1か月分の料金が、所定の負担上限額を超過したとき、 超過分が払い戻される制度です。

所得に応じて負担限度額が決まり、市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満であれば、1世帯あたり月額44,000円が負担上限額となるでしょう。

また、課税所得が380万円~690万円(年収約770万円~1,160万円)未満は、負担上限額は1世帯あたり月額93,000円、課税所得が690万円(年収約1160万円)以上は、負担上限額が月額140,100円になります。

社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

低所得で生計が困難な方、生活保護を受給している方を対象に、社会福祉法人等の協力で利用者負担額を軽減する制度です。

利用者の負担額は1/4となり、老齢福祉年金を受給している方は1/2となります。

訪問介護等の訪問サービスやデイサービス等の通所サービスなどが対象となるでしょう。

市区町村に申請し、認められれば確認証が発行されます。

その他の公共の制度

市区町村には、高齢者の生活を支える制度がそれぞれさまざまあります。

例えば、東京都葛飾区には「おむつの支給・使用料の助成」や「自立支援住宅改修費助成」などがあります。

お住いの市区町村にどのような制度があるか調べ、活用しましょう。

介護保険サービスを受けるには?申請方法と利用開始まで

- 市区町村に申請する

- 認定調査・結果通知

- ケアプラン作成・決定

- 介護保険サービス利用開始

介護保険サービスを利用するためにはどうすればいいか、申請方法や利用開始までを紹介します。

1.市区町村に申請する

介護保険サービスを利用するには、要介護認定を受ける必要があります。

市区町村の介護保険窓口で申請書を記入し、提出しましょう。

2.認定調査・結果通知

認定調査とは、調査員が介護保険サービスを利用する方の自宅に赴き、身体機能や認知機能、生活状況などを確認することです。

スケジュールを調整し、認定調査に応じましょう。

後日、結果通知が届きます。結果が出るまでは約1か月かかるといわれています。

3.ケアプラン作成・決定

要介護認定がされると、市区町村などで相談して担当のケアマネージャーを探しましょう。

ケアマネージャーと一緒にケアプランを作成します。

4.介護保険サービス利用開始

ケアプランが完成すると、ケアプランに沿った介護保険サービスが利用できるようになります。

介護保険は介護予防に利用可

要介護よりも介護度が軽い要支援1や要支援2という認定があり、要支援1や2の認定を受けた方は「介護予防」という目的で介護保険を利用することが可能です。

要支援1や2の方は、要介護状態にならないための予防給付というサービスが受けられます。

予防給付とは?

- 訪問サービス

- 通所サービス

- 短期入所サービス

- 介護予防福祉用具貸与・販売

- 介護予防住宅改修など

予防給付では、訪問サービスや通所サービスなどが利用可能です。

しかし、要介護認定されている方よりも利用サービス範囲が狭まります。

例えば、定期巡回・随時対応型訪問介護看護や夜間対応型訪問看護などは利用できません。

予防給付の自己負担割合

要支援1や2で予防給付の場合でも、要介護の方と同じように1~3割負担でサービスを受けられます。

利用限度額は要介護の方よりも低くなります。

介護保険制度は今後どうなる?改正の動き

介護保険は2000年の制定以降、3年ごとに見直されています。

少子高齢化の波がはやく進み、介護保険の財政面での改善を目指し、永続的に制度を運営していくため、定期的に改正を行っています。

今後は、介護から介護予防の考え方が主流です。

要介護状態ではない人に対して介護予防として、心身機能の維持・改善を目指した支援や取り組みが広がるでしょう。

これまでの全国一律の介護予防サービスから、地域の情勢に合わせたサービスの提供を目指しています。

3年ごとに改正されると、例えば、改正前は使えていたサービスが改正後に使えなくなったり、サービス内容が変わっていたりと介護保険利用者に直接影響があります。

高齢者自身や家族にも関わる介護保険制度の改正は、しっかり情報収取をし確認しておくことが重要です。

介護保険制度のしくみを理解して受けられるサービスを上手に活用!

この記事では、介護保険の目的や受けられるサービス・制度のしくみについてお伝えしました。

超高齢化社会を迎えた日本は、介護が必要になった高齢者やその家族を、社会全体で支えあっていく「仕組み」になっています。

介護が必要な自身や家族が、受けられるサービスを知り上手に活用する。

この記事をきっかけに、情報収集をし介護保険サービスや、お住まいの地域サポートの活用を目指していきましょう。

カテゴリー|ブログ

高齢者

高齢者

高齢者

高齢者

リクルート

リクルート

高齢者

高齢者