介護保険制度の使い方解説!仕組みや利用できる3つのサービス紹介。申請方法やサービス利用までの流れも

「介護保険の使い方が知りたい」「申請のタイミングは?」を知りたい方へ、介護保険の使い方についてお伝えします。

いざ介護保険を利用しようとした際、多くの方が何から手をつけていいのか迷ってしまうでしょう。

この記事では、誰でも介護保険を活用できるようにわかりやすく解説しています。

しくみや申請の流れなど、ぜひ参考にしてください。

介護保険とは?40歳から支払い開始!

- 介護保険のしくみ

- 介護保険料や支払いが開始する詳しい時期

- 介護保険の不正申告

介護保険とは、介護を必要とする人に対して介護の費用を給付してもらえる保険です。

40歳で介護保険に加入し保険料の支払いがスタートします。

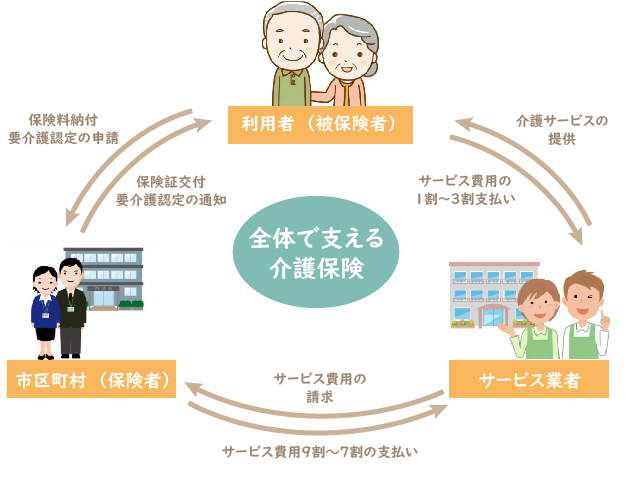

介護保険のしくみ

現在の日本では、社会全体で介護が必要な人を支えるしくみで介護保険が成り立っています。

加入対象者が保険料を負担し、必要な人へ給付するしくみです。

市区町村の役所で申請を行うと、介護保険の被保険者は、費用の一部、または全額を介護保険で賄いながら、介護サービスの提供を受けることができます。

介護保険料や支払いが開始する詳しい時期

介護保険料は、住んでいる地域などによって金額が異なりますが、全国平均は6,000円前後といわれています。

しかし、3,000円台のところもあれば9,000円近く支払わなければならないところもあり、近年は地域格差も問題視されつつあるます。

支払いが開始されるのは、40歳に達したときです。

ここでいう40歳に達したときとは、40歳の誕生日の前日を指すため、誕生日の前日が含まれる月から介護保険料の徴収がスタートします。

例えば、6月1日生まれの人は誕生日前日が5月31日に当たるため、介護保険料の徴収が始まるのは5月です。

1日が誕生日の人は前月から徴収となるので注意しましょう。

介護保険の不正申告について

不正申告をしてしまうと、負担限度額の倍以上の費用を払わなくてはいけません。故意に介護保険の負担軽減を受けた場合、加算金の支払いになります。

申告は正しく行いましょう。

いつから?介護保険が使える年齢や条件・自己負担額について

- 介護保険の利用可能年齢・条件

- 自己負担額について

ここでは、介護保険にいつから加入し、実際にサービスを利用できる年齢その他についてお伝えします。

介護保険の利用可能年齢・条件

| 利用可能年齢 | 65歳以上(第1号被保険者) | 40~65歳未満(第2号被保険者) |

| 利用条件 | 要介護or要支援認定を受ける | 国で指定された特定疾病で要介護認定を受ける |

| 利用可能サービス | 介護区分に沿ったサービス | 介護保険サービス |

介護保険は、65歳以上の高齢者または、40歳〜65歳未満の特定疾病で介護が必要とされる人が介護保険でサービスが受けられます。

65歳以上の高齢者は要介護認定・要支援認定を受けることが利用条件で、適用されると第1号被保険者として介護区分に沿ったサービスが利用可能です。

40歳以上~65歳未満の方々は、国で指定された特定疾病で要介護認定を受けた場合、第2号被保険者として介護保険サービスを利用できます。

介護保険対象の特定疾患 ※こちらをクリックすると詳細が見えます

末期がん関節リウマチ

筋萎縮性側索硬化症

後縦靱帯骨化症

骨折を伴う骨粗鬆症

初老期における認知症

進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

脊髄小脳変性症

脊柱管狭窄症

早老症

多系統萎縮症

糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

脳血管疾患

閉塞性動脈硬化症

慢性閉塞性肺疾患

変形性関節症(両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う)

自己負担額について

介護保険は、保険料と税金で運営されています。

自己負担額は、基本は介護保険サービス料の1割ですが、所得に応じて1割〜3割負担の幅があります。

さらに、負担割合は毎年見直されるので前年度と異なることもあります。

収入条件や世帯構成により、2割、3割負担になることもあるでしょう。

また、資産や収入が少ない世帯を対象に、介護保険施設やショートステイ利用時の食費・宿泊費の自己負担額を抑える制度として介護保険負担限度額認定制度があります。

利用できる3つの介護サービスとは?種類と内容一覧

介護保険のサービスには、様々な種類があります。

ここでは、「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」3つのサービスについてお伝えします。

「居宅サービス」

| サービス | 内容 |

| 訪問サービス | 要介護者・要支援者の自宅へ訪問介護員(ヘルパー)が訪問して、食事や身の回りの介護、買い物などの生活支援、健康管理などの看護、入浴介助やリハビリなどを提供 |

| 通所サービス | 自宅で暮らしている要介護者・要支援者が、施設に通い、レクや食事介助、健康管理などの看護、入浴介助やリハビリなどを提供 |

| 短期入所サービス | 要介護者・要支援者が一定期間施設内に宿泊します。 健康管理などの看護、入浴介助やリハビリなどを提供 |

居宅サービスは、要介護者・要支援者が現在暮らしている場所で受けられる介護サービスです。

大きく分けて、訪問サービス・通所サービス・短期入所サービスなどがあります。

介護タクシー(通院等乗降介助)も訪問サービスのひとつです。介護タクシーは条件がそろえば介護保険が適用され、費用や移動の負担を軽減できるでしょう。

また、上記以外のサービスとして以下のようなものもあります。

有料老人ホーム・グループホーム 食事や排泄介助、レクやリハビリの提供 ◆福祉用具貸与

福祉用具(車いす、ベッド‥)のレンタル ◆特定福祉用具販売

入浴補助用具や移動用リフトなど特定の福祉用具販売 ◆住宅改修費支給

利用者の自宅に手すりなどの小規模改修 ◆居宅療養管理指導

療養時の管理や指導・助言 ◆居宅介護支援

利用者と介護サービス事業者との橋渡しを行う希望に沿うケアプランの作成

「施設サービス」

| サービス | 内容 |

| 介護老人福祉施設 | 特養に長期間滞在.食事・排泄介助、レクやリハビリなどを提供 |

| 介護老人保健施設 | 老健に一定期間滞在.医療処置が可能.食事や排泄介助などを提供 |

| 介護療養型医療施設 | ※「介護医療院」へ順次転換予定 |

| 介護医療院 | 長期間医療的ケアと介護を提供 |

施設サービスは、表に記されている施設で介護サービスが提供されます。

各施設によってサービス内容は異なります。それぞれ介護保険制度のサービスのため介護認定を受けた人が利用可能です。

「地域密着型サービス」

- 地域密着型介護サービス

- 地域密着型介護予防サービス

地域密着型サービスは居宅サービスや施設サービスと違い、居住地である市区町村の被保険者のみが利用可能です。

お住まいの地域で生活ができるよう、各事業所がある市区町村の要介護者・要支援者がサービスを提供します。

居宅・施設サービスは都道府県が主体となり、地域密着型サービスは市区町村が主体となります。

地域密着型サービスの強みは、利用者の需要に対応でき柔軟なサービスを提供できる点です。

小規模な施設が多いので、アットホームな環境の中で介護サービスを受けられるでしょう。

各市区町村によって提供されるサービス内容は異なります。地域包括支援センターやケアマネージャーに問い合わせてみましょう。

地域密着型サービスの種類は下記の通りです。

地域密着型介護サービス ※こちらをクリックすると詳細が見えます

・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

・夜間対応型訪問介護

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・認知症対応型通所介護

・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

・地域密着型通所介護

・地域密着型特定施設入居者生活介護

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

地域密着型介護予防サービス※

・介護予防小規模多機能型居宅介護

・介護予防認知症対応型通所介護

・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

※地域密着型介護予防サービスは、要支援1・2の方が受けることのできる介護サービスです。

介護保険の利用を申請できる人や申請方法・必要書類・タイミング

- 介護保険を申請できる人

- 介護保険の利用申請方法

- 介護保険申請で必要な書類

- 介護保険申請のタイミング

- 介護認定申請後の認定調査の流れ

- 介護保険申請後の認定結果について

介護保険制度のサービスを利用する場合、申請をして要介護認定や要支援認定を受けることが必要です。

ここでは、申請できる人や申請方法・タイミングなどについてお伝えします。

介護保険を申請できる人

- 65歳以上~第1号被保険者で、介護や支援が必要になった人

- 40歳~65歳未満の第2号被保険者の場合、国で指定された特定疾病で介護が必要になった人

介護保険の利用申請方法

- 必要書類準備

- 要介護認定申請書

- 窓口に提出

介護保険を利用するには、自治体の窓口や地域包括支援センターなどで申請手続きが必要です。

必要書類を準備してお住まいの市区町村の窓口で要介護認定申請書を提出しましょう。

入院中などで申請できない場合は家族の代理申請が可能です。

ひとり暮らしや身内の支援が得られないときは、下記のところでも申請の代行できます。

- 居宅介護支援事業者

- 地域包括支援センター

- 介護保険施設(入所中の方)

介護保険の利用申請に必要な書類

- 要介護(要支援)認定申請書

- 介護保険被保険者証

- 健康保険被保険者証(40歳~65未満の第2号被保険者)

- 個人番号(マイナンバー)

- 身分証明書(運転免許証などの顔写真付き)

上記は、介護保険の申請に必要な一般的な書類です。各自治体によって異なることもありますので、お住まいの情報を確認しましょう。

介護保険申請のタイミング

介護保険利用の申請は、決まったタイミングはありません。

自立生活に不安を感じたときや、入院を機に退院後の生活方法を考えた際に申請する場合が多いといわれています。

本人やご家族が、介護保険の利用が必要になると感じた際に申請しましょう。

申請から認定結果が出るまで約1カ月といわれているため、入院中に申請する場合は退院の1~2ヶ月前に申請するのがおすすめです。

急性期(怪我・手術直後)では、申請者の身体状況が不安定なため、申請しても状態が安定するまで待ってからの認定調査になる可能性もあります。

しかし、既に余命宣告を受けている場合は、急性期でもできるだけ早く申請しましょう。

介護認定申請後の認定調査の流れ

- 訪問調査

- .主治医の意見書

- 一次判定

- 二次判定

- 認定審査会で要介護度が決定

介護保険の利用申請がされると、条件にあてはまっているかなどを調べる認定調査が行われます。

市区町村から委託されたケアマネージャーが訪問し、本人や家族に調査を行います。

かかりつけ医(居ない場合は市区町村が紹介する医師)が「主治医意見書」を作成。その後、コンピューターに、訪問調査の結果を入力し、一次判定されます。

二次判定では、一次判定の結果や訪問踏査の特記事項と主治医意見書により介護認定審査会(保健・医療・福祉の専門家)で審査・判定となります。

介護保険申請後の認定結果について

- 要介護1~5→介護保険サービス利用

- 要支援1・2→介護予防サービス利用

- 非該当→地域支援事業の利用

「要介護1〜5」または、「要支援1・2」、「非該当」のいずれかで認定されます。

非該当で自立していると判断された場合は、介護保険のサービスは利用できませんが、地域支援事業が利用できます。

地域支援事業とは、要介護・要支援の状態になることを予防するため、市区町村が提供するサービスです。

また、申請結果に不服がある場合は、まず市区町村の役所に相談しましょう。

それでも、納得できないときは、各都道府県にある「介護保険審査会」に不服申し立てをすることができます。

介護保険サービス利用までの流れ【要介護1~5】

次に、要介護認定を受けた方が介護保険サービスを利用するまでの流れについて説明します。

自宅で介護保険サービスを受ける場合

- ケアマネージャーを探す

- 担当ケアマネージャー決定

- ケアプラン作成

- サービス利用開始

自宅で介護保険サービスを受ける場合は、ケアマネージャーをさがしましょう。

ケアマネージャーとは、介護が必要な人が介護を受けられるように、ケアプランの作成などを行ってくれる人です。

自分で探すのが難しい場合は、「居宅介護支援事業者」や地域包括支援センターへ相談してみてください。

担当ケアマネージャーが決まったら、相談しながらどのようなサービスを利用するかを決めましょう。

介護保険サービスは、各サービスの事業者と直接契約になります。

サービス内容・費用など、きちんと説明を聞き必要であれば確認をし、納得できるサービスを利用しましょう。

施設で介護保険サービスを受ける場合

- 介護施設を選択

- ケアプランを作成

- サービス利用開始

施設で介護保険サービスを受ける場合は、どの介護施設を利用するか選ぶところから始まります。候補の施設を必ず見学し、施設やスタッフの雰囲気を把握しましょう。サービス内容や費用・支払い方法、空き状況など事前の確認をおすすめします。

希望施設が決まったら、施設に直接連絡をして申込みしましょう。

入所先施設のケアマネージャーと一緒にケアプランを作成し、サービス利用開始となります。

介護予防サービス利用の流れ【要支援1・2】

- 地域包括支援センター連絡

- スタッフと「介護予防ケアプラン」を作成

- 介護予防サービス利用開始

介護予防サービスを利用する場合は、まず地域包括支援センターに連絡しましょう。

これからどんな生活を送りたいのかなど要望を伝えると、スタッフが「介護予防ケアプラン」を作成してくれます。

介護予防ケアプランに沿った内容でサービスが利用可能です。

次は2024年!介護保険法は3年ごとに改正

介護保険は2000年の制定以降、3年ごとに見直されています。

少子高齢化の波がはやく進み、介護保険の財政面での改善を目指し、永続的に制度を運営していくために3年ごとの改正を行っています。

今後は、介護から介護予防の考え方が主流になります。

要介護状態ではない人に対して介護予防として、心身機能の維持・改善を目指した支援や取り組みです。

これまでの全国一律の介護予防サービスから、地域の情勢に合わせたサービスの提供を目指しています。

3年ごとに改正されると、例えば、改正前は使えていたサービスが改正後に使えなくなったり、サービス内容が変わっていたりと介護保険利用者に直接影響があります。

自分自身や家族にも関わる介護保険制度の改正は、しっかり情報収取をし確認しておくことが大切になるでしょう。

【介護予防に!】リハビリデイサービス りふり 動画配信サービス

「外出できなくても、自宅で気軽に」をコンセプトに、健康に役立つ動画配信サービスを始めています。

りふりは、健康の維持・向上の役に立ちたい想いから、自宅で簡単に取り組める体操が見放題!今後もコンテンツを充実させていく予定です。

正しく理解!申請手順を確認して介護認定を受けよう

介護保険の申請には、ある一定の時間と手間がかかります。

必要な人はもちろんのこと、今は必要ない人も情報収集や申請手順・必要書類などを確認しましょう。

■介護保険は、介護を必要とする人に対して介護の費用を給付してもらえる保険

■65歳以上の第1号被保険者、40歳~65歳未満の第2号被保険者(特定疾患)が申請可能

■利用する2ヶ月前、遅くとも1ヶ月前までに申請

カテゴリー|ブログ

高齢者

高齢者

高齢者

高齢者

リクルート

リクルート

高齢者

高齢者