要介護認定を受けて介護保険サービスを利用するまでの流れやその他必要な手続きなど

「要介護認定がおりるまでの流れを知りたい」

「要介護認定の申請から介護保険サービス利用までにすることは?」

など要介護認定の流れについて知りたい方のために、必要な手続きなどについてまとめました。

要介護認定の申請手順や、要介護認定の結果が出てから介護保険サービスを利用するまでにするべきことなどを解説しています。

要介護認定とは

要介護認定とは、介護や支援が必要な高齢者や疾病を持つ人に対して、介護保険サービスを利用できるかどうか、またどの程度必要かを市区町村が判定するしくみです。

要介護認定の区分は要支援1・2、要介護1から5までの7段階で、身体状況や認知機能、日常生活の自立度などを総合的に評価して判定します。

要介護認定を受けると訪問介護やデイサービス、施設入所など介護保険サービスを1~3割の自己負担で利用可能です。

要介護認定について詳しくはこちら↓

要介護認定とは?区分や判定基準・申請から要介護度決定までの流れなどを解説

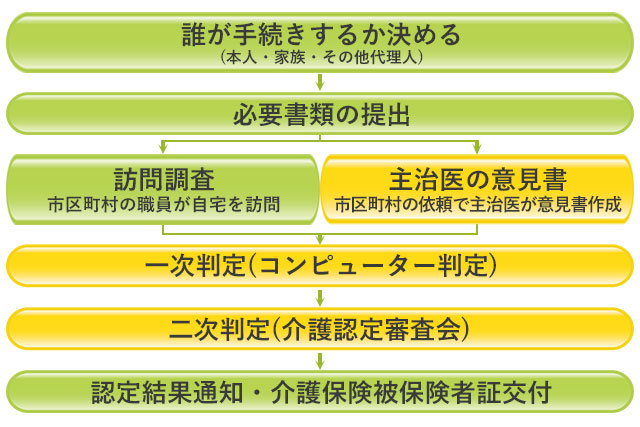

要介護認定を受ける流れを図で解説

- 手続きする人を決める

- 必要書類を揃えて市区町村の役所に提出

- 訪問調査・主治医の意見書

- 一次判定(コンピューター判定)

- 二次判定(介護認定審査会)

- 認定結果通知書と介護保険被保険者証交付

要介護認定の申請から結果通知までの流れは、上記の通りです。

1.手続きする人を決める

まずは要介護認定の申請手続きを実施する人を決定しましょう。

本人による申請が原則ですが、本人が入院中であったり認知機能が低下していたりと特別な事情がある場合は代理による申請が可能です。

家族以外では地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設などが代行できます。

代行の場合は、必要な申請書類に加えて委任状の提出が必要です。

要介護認定を申請できる人についてはこちら↓

要介護認定を申請できる人はこんな人!条件や必要なものなど解説。本人以外の申請は?

2.必要書類を揃えて市区町村の役所に提出

- 要介護(要支援)認定申請書

- 介護保険被保険者証

- 健康保険被保険者証(40歳~65未満の第2号被保険者)

- 個人番号(マイナンバー)

- 身分証明書(運転免許証などの顔写真付き)

- 主治医の情報が確認できるもの

- 委任状(本人以外が申請する場合)

- 印鑑(本人以外が申請する場合)

- 代理人の身分証明書(本人以外が申請する場合)

要介護認定の手続きをする人が決定したら、上記の書類を準備して市区町村の役所に提出しましょう。

認定申請書は、市区町村の窓口や公式サイトから入手できます。

提出先は住所地の市区町村役所で、窓口での直接提出や郵送、場合によっては電子申請も可能です。

必要書類は市区町村によって異なるため、事前に公式サイトや窓口で確認しましょう。

3.訪問調査・主治医の意見書

要介護認定の申請が受理されると市区町村の認定調査員が自宅や入院先を訪問し、心身の状態について聞き取り調査を行います。

確認することは身体機能、生活機能、認知機能、精神・行動障害、社会生活への適応などです。

同時に、申請書に記載された主治医に対して市区町村から意見書の作成依頼が行われます。

主治医の意見書には疾病や障害の状況、治療内容、日常生活の自立度などが主治医の観点で記載されます。

4.一次判定(コンピューター判定)

要介護認定の訪問調査が終わるとその結果をもとに、一次判定として全国一律の基準によるコンピューター判定が行われます。

コンピューター判定は、74項目の認定調査結果をもとに、介護に必要な時間を推計できるしくみです。

介護にかかる時間が分単位で推計され、時間が長いほど要介護度が重くなります。

一次判定は全国一律の基準に基づいており、申請者の居住地や認定調査員などの主観によって結果が左右されないよう公平性を保つための判定です。

データを集計したコンピューター判定であるため、専門家の意見などを取り入れたより詳細な審査は二次判定にて実施されます。

5.二次判定(介護認定審査会)

一次判定の結果、訪問調査時の特記事項、主治医が作成した意見書の内容を総合的に検討し、最終的な要介護度を判定するのが二次判定です。

判定は、市区町村の介護認定審査会が行います。

介護認定審査会は、保健・医療・福祉の専門家で5名程度となるでしょう。

一次判定では反映されにくい個別の事情や医学的な視点からの評価も踏まえて審査するため、より正確な判定が可能です。

要介護度は、二次判定を経て要支援1・2、要介護1〜5、または非該当のいずれかに判定されます。

6.認定結果通知書と介護保険被保険者証交付

要介護認定の結果が出ると、認定結果通知書と介護保険被保険者証が申請書で指定した送付先に送られます。

認定結果通知書には、認定された「要介護度」や「認定の有効期間」に加え「介護保険で利用できる支給限度額」などが記載されています。

同時に交付される介護保険被保険者証は、介護保険サービス利用時に提示を求められる重要な証明書です。

どちらも公的な資料であるため、大切に保管しましょう。

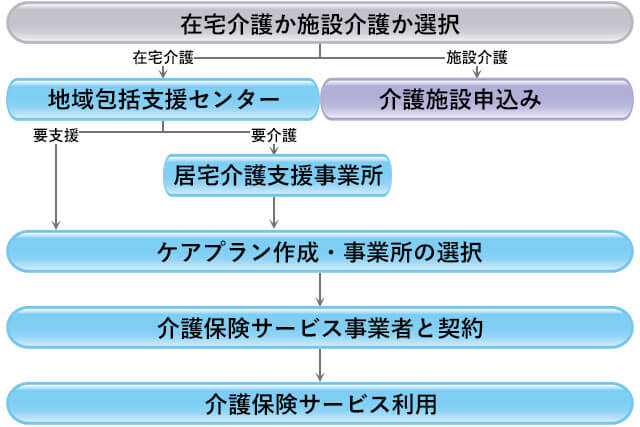

介護保険サービスを利用するまでの流れ

- 在宅介護・施設介護か選択

- 地域包括支援センターに相談

- ケアプラン作成・施設見学や選択

- 介護保険サービス事業者と契約

- 介護保険サービス利用

要介護認定の結果が出たあと、介護保険サービスを利用するまでは、主に上記の流れで進行します。

1.在宅介護か施設介護を選択

在宅介護か施設介護かで、介護保険サービス利用までのステップは大きく異なります。在宅介護を選択する場合は、地域包括支援センターへ今後の相談をしに行きましょう。

要介護度によっては施設介護が選択可能です。介護施設に入所する場合は、施設に直接申し込むと施設に在籍しているケアマネジャーがケアプランを作成し、生活を支援してくれます。

2.地域包括支援センターに相談

要介護認定で介護レベルが決定したあと介護保険サービスを利用するには、まず市区町村の地域包括支援センターに相談しましょう。

要支援はそのまま地域包括支援センターが担当し、要介護は居宅介護支援事業所を紹介してもらえるため、居宅介護支援事業所でさまざまなサポートが受けられます。

3.ケアプラン作成・事業所の選択

要支援は地域包括支援センターがケアプランを作成してくれます。要介護は居宅介護支援事業所のケアマネジャーが専任でつき、ケアプラン作成にあたる形が一般的です。

ケアプランは本人や家族から日常生活の様子、困っていること、希望するサービスなどを丁寧に聞き取って作成されます。

どの事業所でどんなサービスを利用するかを明記するため、事業所の見学や選択も並行して行うことになるでしょう。

4.介護保険サービス事業者と契約

利用する介護保険サービスなどが確定したら、介護保険サービス事業者と契約を締結しましょう。

訪問介護やデイサービスなど、複数の介護保険サービスを利用する場合はそれぞれの介護保険サービス事業者と契約が必要です。

5.介護保険サービス利用

介護保険サービス事業者と契約後、介護保険サービスが利用できます。

介護保険サービス事業者はケアプランに則ってケアを提供するため、実際に利用してみて新たな要望が出てきたり、身体状況の変化で異なるサービスの必要性が出てきたりした場合はケアプランの見直しが必要です。

地域包括支援センターやケアマネジャーに相談し、定期的にケアプランを適正化しましょう。

要介護認定を受けたあとに必要な手続き

- 要介護認定の更新手続き

- 要介護認定の区分変更手続き

- 要介護認定の不服申し立て

上記は、要介護認定を受けたあとに発生する手続きです。

要介護認定の更新手続き

要介護認定は期限があるため、有効期限内に更新手続きが必要です。

有効期間は新規認定で原則6か月、更新認定では12か月が標準ですが、状態が安定している場合は最長48か月まで延長されるケースもあります。

更新手続きは、有効期間が満了する60日前から更新申請が可能です。

有効期間満了が近づくと更新手続きの案内が郵送されるため、見逃さないよう注意しましょう。

市区町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センターで更新手続きの申請書を受け取り、期限内に提出しなければなりません。

本人や家族が更新手続きをするのが原則ですが、ケアマネジャーなどの代理人に依頼することもできます。

要介護認定の区分変更手続き

要介護認定の有効期間中であっても身体状況や認知機能が変化し、現在の認定区分では適切なサービスが受けられなくなった場合には、区分変更申請を行えます。

たとえば、病気やケガで急に介護が必要な状態になった場合や、逆にリハビリテーションによって状態が改善した場合などです。

区分変更申請は随時受け付けており、申請すると新規申請と同じ流れで訪問調査と審査が行われます。

区分変更を検討する際はまずケアマネジャーに相談し、変更が必要かどうかアドバイスを受けましょう。

要介護認定の不服申し立て

要介護認定の結果に納得がいかない場合、都道府県に設置されている「介護保険審査会」に対して不服申し立てが可能です。

申し立て理由としては、訪問調査時の聞き取りが不十分だった、普段と違う状態で調査を受けてしまったなどがあげられます。

不服申し立ては認定手続きの適正さを問うものであり、要介護度を直接変更する手続きではありません。

不服申し立ては時間と手間がかかるため、まずはケアマネジャーや市区町村の介護保険担当窓口に相談し、区分変更申請との使い分けも検討しましょう。

要介護認定の不服申し立てについて詳しくはこちら↓

要介護認定の結果に対して不服申し立てはどこにする?メリットデメリットなども解説

要介護認定の手続きに関するQ&A

- 要介護認定の申請はいつするべき?

- サービスを緊急で利用したい場合はどうする?

- 主治医がいない場合はどうすればいい?

要介護認定の申請や手続きについて、よくある質問と回答を3つ厳選してまとめました。

要介護認定の申請はいつするべき?

入院中の場合は退院予定日の1~2か月前に要介護申請をすると、退院後スムーズに介護保険サービスを利用できるでしょう。

自宅生活の場合は、日常生活で周囲のサポートが必要な機会が増えたときです。

物忘れやうつ症状など、認知症の可能性を感じた際にも申請するとよいでしょう。

要介護認定を申請するタイミングについてはこちら↓

要介護認定を受けるベストなタイミングは?入院中の場合やとりあえず認定される際に注意点

サービスを緊急で利用したい場合はどうする?

要介護認定の結果が出る前でも、ケアマネジャーが予想される介護度に基づいて暫定的にケアプランを作成して介護保険サービスを利用することが可能です。

後日、認定結果が出た際に、その認定区分で利用できる範囲内であれば、申請日に遡って介護保険が適用されます。

認定結果が予想と異なる場合、利用者の負担額が多くなることもあるため注意が必要です。

主治医がいない場合はどうすればいい?

普段から通院している主治医がいない場合は、市区町村が指定する医師の診察を受ける必要があります。

申請時に窓口で主治医がいないことを伝えれば、指定医療機関を紹介してもらえるため、その中から医療機関を選んで受診しましょう。

できれば、申請前にかかりつけ医を見つけておくことが理想です。かかりつけ医を見つけて通院しておけば、日ごろの健康状態に則した意見書を作成してもらえます。

事前準備でスムーズに介護保険サービスを受けよう

要介護認定の申請には、必要書類を準備し訪問調査や主治医の意見書をもとに二次判定まで受けると認定区分が決まり介護保険証を受け取れます。

ケアマネジャーを選定してからケアプランを作成し、必要な介護保険サービスを検討、施設見学をしてからようやく介護サービスの利用開始です。

また、認定後も更新手続きや区分変更申請など、状況に応じた手続きが必要になることも理解しておきましょう。

手続きは複雑に感じられるかもしれませんが、地域包括支援センターやケアマネジャーなどの専門家がサポートしてくれます。

適切なタイミングで申請し、抜け漏れなく準備をすれば、必要な介護保険サービスをスムーズに利用できるでしょう。

_1.jpg)

カテゴリー|ブログ

高齢者

高齢者

高齢者

高齢者

高齢者

高齢者

高齢者

高齢者